|

|

||||

|

|

||||

|

|||||||||||||

当今艺术为何难觅大思想

------凡是马蒂斯反对的

一幅画吸引人的地方大都是从偏见开始,喜爱一幅画也是以偏见进入。即使如此,这样的画也必须以三种姿态呈现。虽然价值、内涵和观赏性这三种姿态不属于同一范畴,不来自同一视角,也不在一个层次上,但它可以满足所有脑力劳动者。在这一点上,马蒂斯排除了另一类脑力劳动者。他强调,画家为脑力劳动者创造艺术,只是一种既为商人也为文人的艺术(马蒂斯《画家笔记》),而没有把更大范围的脑力劳动者纳入进来,将画锁定在价值与内涵上。这侥幸地限制了数化式创作对那个时代的绘画的毒害,同是也限制了数化主义在那个时代的艺术界蔓莚。

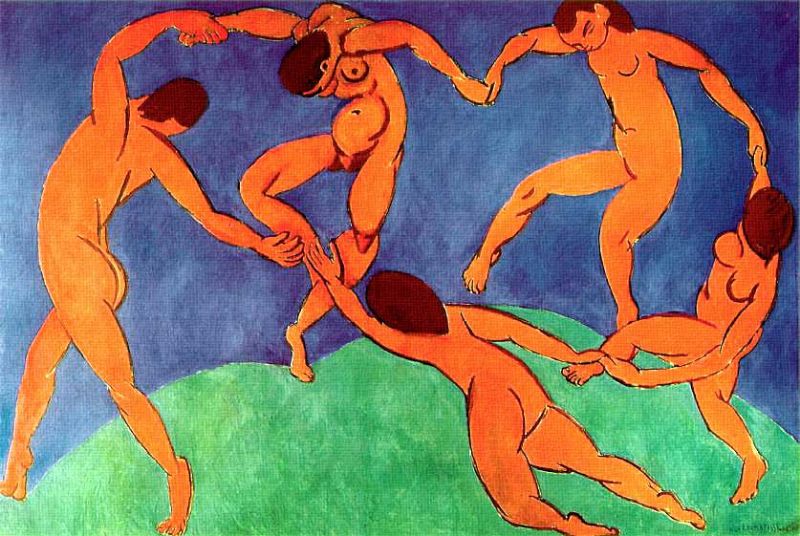

马蒂斯绘画作品

马蒂斯所在的社会人群结构有明显的区分,用劳动形式区分人群,即脑力劳动者和体力劳动者,一部分人使用语言和知识,另一类人则运用工具和经验。在数化社会,经历了将大思想信息化的过程,其实文人与商人之外的人,已经被数化普及为脑力劳动者。在某些具有文化性质的场合,虽然一个比文人和商人更普通的人介乎于体力劳动者和脑力劳动者之间,但是在泛文化时代,数化体制下已经没有纯粹的体力劳动者了,传统意义上的体力劳动者放下了工具,在日常生活中也开始使用语言、文字、数、信息、知识甚至观点。数化社会赋予他们以新的身份。

不要以为这是时代使然,更不要误认为这是历史的必然,如果没有数化主义横行于世,这种状态可能还得等待一大段时间才会到来。在道德标准和行为准则作为一个庞大的体系被数化分解后,个体利益核心和个体行为上的利益自觉意识成为数化主义的核心,并十分轻便地被拥戴与接受。当然,在具有如此特征的社会,人的生存会更加严峻与艰险,因此要求每个人都有与被政治和法律利用的人类道德标准和公众行为准则相对抗的能力,这就必须有足够的知识条件将个体利益合法化,必须有足够的理论为个体趋利行为找到充足的行为理由,必须具备这些“必须”而首先必须成为“数化人”,才能足以在这个时代生存下来。这就得使用文字(或语言或符号),利用语言获取信息和知识。在个体利益行受阻的情况下,利用语言将道德体系和行为准则信息化,个体化,私有化,并构成强大的心理基础,获得强大的力量来支配个体利益行为。不是吗,古往今来,没有一个体魄强键、力大无比的人可以创造自身利益、可以完全维护自身利益,只有使用语言、文字和知识、使用文化的人,才能创造自己的利益、保护自身的利益。

数化人是使用语言、文字、数(利益圭臬)和文化符号的人,而且在日常生活和日常行为上已习惯使用语言、文字、数和文化符号。相对于传统的体力劳动者,使用语言或文字的、并以此创造、维护自身利益的人,当然就是脑力劳动者。这是人类或中国的特殊进化过程,在这个整体的进化------目前已无法确认“进化”是不是具有正值-------过程中,中国画家当然无法避免被数化,当然不会逃避使用语言和数。而他们的一些极端表现,可谓是典型的数化人或数化人的行为,在日常生活和日常行为中习惯用数字、语言、文字、文化符号创造自己的利益。

数化主义的功绩貌似提升了普通劳动者的文化身份,但是其代价是牺牲了所有大思想,将所有大思想信息化,得到文化身份升级的普通劳动者,其文化行为只是形式意义上的,而非典型的文化人式的。这虽然令人惊诧,但这已经是事实上的巨大的时代变迁与深刻的社会衍化。

即使有了如此大的变化,但是一些固有的偏见在中国极为流行并发展致极端,以致目前的画基本上是为商人和市场而画,甚至马蒂斯尊崇并钟爱的文人,在中国也只是为其画作增添附加值的服务工具,其身份是广告商,只不过文人采取的广告辞是理论而已。不能生产广告价值的普通脑力劳者不在艺术的服务行列。也就是说,中国当代绘画艺术带有一种新的偏见在自觉地区分人群身份。让人在画的面前自觉地意识自己是富裕的脑力劳动者,还是贫穷的脑力劳动者。在数化社会,看来仅仅成为脑力劳动者还不够,还得看你是不是有价值的、是不是使用金钱、用金钱消费艺术的脑力劳者动。这几乎成了时代标志,马蒂斯的那个时代的取值标准也没有这么偏执,也没有这么极端。

艺术的一个普通错误,必然导致一个时代必须全面修正某一种价值观和文化观念。当马蒂斯将“每一位脑力劳动者”与艺术创作构成一定的关系,马蒂斯所说的每一位,当然不是全面意义上的每一位,可能只是能够与艺术相遇的每一位,不过,这一关系中的陌生部分目前已经得到社会的承认,商人与文人之外的更大人群得到了脑力劳动者这一概念的认可。当前的泛文化生产取消了一些界线,广泛的文化力量,植根于所有的生产部门,在中国通过了三十年,在其他国家经历了一到两个世纪,更多的人群的身份得到的根本性调整与较换,他们基本上完全进入脑力劳动者行列。偏见包涵反对的内容与态度,如此来看,这不仅是观念的问题,而是艺术行为也必须得到修正的问题。

社会学概念发生了变化,比如脑力劳者这一概念从内涵到外延都有拓展,但是艺术创作观念仍然固执己见,表现出鲜明的反对态度,那么,一些我们称之为艺术领袖的画家所反对的东西,针对更为普通的脑力劳动者而言、针对在艺术上正在寻求的中国,就再次显示出价值。与马蒂斯一样,达利的战斗从多达三十个以上的反对关系中开始,他的战斗带来了艺术的多样性,但他个人一步步进入了堡垒。达利问,“可是,我同谁斗争呢?我的敌人是谁呢?”(萨尔瓦多·达利《我的秘密生活》)。 当然,达利并不茫然。但是现在看来达利的斗争对象仅仅是一个概念,仅仅是一个小得很的战场,并不包括作用(斗争)于所有脑力劳动者,以及他们贫脊的艺术观念,那么,达利的胜利也只是自己的艺术创作进入并占领了一个固若金汤的阵地,从十分广阔的文化领域或是艺术领域退缩到一个十分窄小的高地,他的胜利仅仅打败了某一种旧价值观。偏见局限了艺术的使命与责任。

从1896年(马蒂斯作品参加了法国国家美术协会沙龙展览),或者是从1927年(达利创作三阶段的第一时间标志)算起来,一个奇妙的历程从反传统过程中展现出许多画家的幸运,比如康定斯基说,幸运的是,我并没有陷入政治的圈套之中,在学会深入实质性问题的过程中,各种不同的学科给我提供了“抽象”思维的训练。毕加索甚至痛恨别人说他具有研究精神,他说,在我被控诉的几项罪名中,没有什么比说我有研究的精神------即我作品中的首要目标------更错的了。在个体之外并无法则存在,否则每一位优秀的教授就同拉辛一样伟大了-------马蒂斯强调必须反对法则,并提醒众人说拉斐尔和提香的作品对于任何人都是毫无价值的。因为我们将“伟大”一词颁发给了这些艺术家,那么他们的反对也就具有伟大的力量与理由。在中国,我们没有将伟大一词颁发给画家,但我们将“艺术家”这一头衔给了他们,他们的偏见将产生不亚伟大的影响。

“抽象”(指方法而非功能)、“研究精神”、“法则”,除抽象外遭遇的痛恨一直延续到2011年,伟大艺术家们的反对为落后国度的画家们开辟了一条捷径,艺术创作就很便捷地进入了中国的艺术工场。研究精神和法则被抛弃后,抽象失去了思想功能而纯方法化了。它让线条、色彩、图形以及块、状、面无法则地缩小、分化、裂变、融合。的确,这一套数化式创作方式,把创作从艺术内容和精神上剥离出来,赋予画家的本能直接复苏一种造型意识,但是同时肢解了抽象所及的深度以及法则所团结的整体,阻绝思想进入艺术作品,创作观念不再是艺术品的思想标签,而只限于成为画的商标。马蒂斯等人先文人而后商人的价值展现过程,在中国被颠倒、颠覆。

为市场而创作成为中国绘画习俗,艺术的目的就是要把脑力劳动者(观众)放入一个思想运动过程中这一文化指标,不知从何时起悄然地离开了中国当代绘画。而对于绘画艺术而言可以想象的是,首要的是需要知道人们希望做什么,而且详细说明所提出的目标,知道人们是否希望满足于愉悦感官,或人们是否希望那幅画只是给眼睛以快乐,或知道人们是否希望同时满足感官和精神(勒·柯布西埃、奥尚方)。在这种揣测下,除了快乐的艺术外,绘画艺术更严肃更深藏不露的是,绘画艺术应该是致力于提高民族精神品格和思想能力的艺术得到确认。即使属于现代艺术的纯粹主义画家们,只要一提起画笔,就要考虑把自己置身于某种特定的精神思想状态中,并声称观念实际上是一种精神作用,必须由它预示艺术作品的总体面貌。与此对比,令人茫然的是,不知中国艺术家毕其全身精力找到这个方向没有?不知以其毕生精力拥护什么!

中国的存在状况------文化生存与精神生存状况最为恶劣,中国画家对此当然深有感触,但是中国画家却很少思考“存在”这一问题。或者思考了但没有发现什么。或许因为海德格尔而令中国画家将存在这一问题束之高阁于哲学领域,因而摒弊了存在这个哲学命题,加上画家没有大思想意识,抽象功能退化,因而没有哲学抽象能力来认识自身的存在所面临的窘境。统察中国艺术(不仅仅绘画),“存在”这一思想核心很少进入给画,却忙于形式主义上的奇形怪状,是因为存在是一个陈旧的主题吗?但是,相对于实际状态而言,这个陈旧的主题在中国可谓是一个最新奇最先锋最需要思考的问题。一些令中国画家视为鼻祖、而一直从心理上师从的西方画家也说,即使是一个陈旧的问题,对于艺术的价值也是亘古不变的。马蒂斯对此表示,如果艺术家害怕陈规俗套,那么通过显得奇特,或是选择古怪的素描和怪异的色彩,他还是无法避免陈规俗套。

就其形式而言,马蒂斯说,不应该认为一位画家的思想是与其绘画的手段相分离的,因为思想与手段和它的表现是相匹配的,这种手段应当更完善,从而思想也更深刻。马蒂斯说他无法把自己对生活的感受同自己的方式区分开来,他反对将感受与表现隔裂开来。中国当代画家莫不以马蒂斯为楷模,但是,有意无意中却践踏了马蒂斯拥护的东西。

最新评论

最新评论